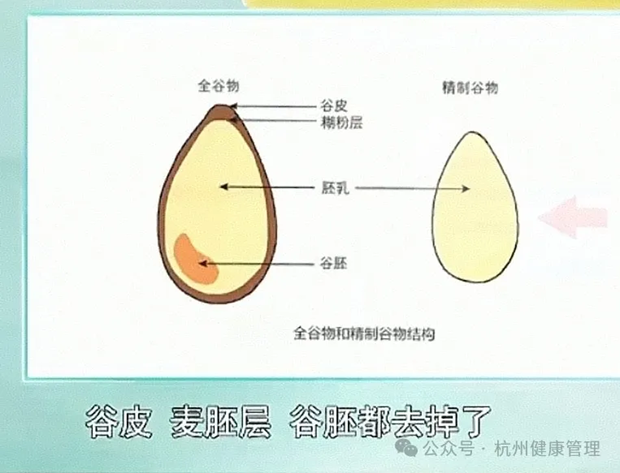

现代营养学有个深入人心的概念:不是所有碳水都一样。全谷物富含膳食纤维、维生素和矿物质,升糖指数低,有益健康;而精制碳水被剥离了外层营养,只剩快速供能的糖分,长期过量摄入易引发代谢问题。有趣的是,在中草药领域,类似的「整体与局部」差异却常被忽视 —— 人们总在争论「天然草药好还是提纯成分有效」,却忘了:就像全谷物与精制碳水,全草药与提取物同样存在不可替代的健康价值。

(网络截图↑)

一、全草药:自然界的「协同增效系统」

中草药讲究「君臣佐使」配伍,本质上是利用植物各部分的协同作用。以经典的银杏叶为例,其提取物(EGb761)被广泛用于改善认知功能,主要活性成分是黄酮苷和萜内酯。但研究发现,完整的银杏叶中还含有多糖、有机酸等成分,它们虽非「主打功效」,却能通过调节肠道菌群、增强抗氧化酶活性,间接提升黄酮苷和萜内酯的生物利用度。就像全谷物里的膳食纤维能延缓碳水吸收,草药中的「配角成分」同样在默默发挥作用【个人观点:认知的功效≠实际的功效,可能很多时候是存在的,因为没人去研究或没法研究?】。

更值得关注的是相生相克的智慧。中医方剂常通过组合不同药材来降低毒性、增强疗效。例如,附子(乌头属植物)含剧毒的乌头碱,但与甘草同煎后,甘草中的甘草甜素可与乌头碱结合,显著降低毒性。这种「天然的成分调控系统」,是单一提取物无法复制的。

实践是检验真理的唯一标准。草药中的有害或有益成分与其物质形态密切相关。在中医药理论中,对某些药物的有害性进行加工制备以去除或规避的方法被称为“炮制”,这也是人类更早期对药材的一种认知及改善措施。这些成分进入人体后,是否会对人体造成危害,或者产生益处和疗效,需要经过剂量控制、人体吸收以及代谢转化的过程,类似于一种“过滤”机制。否则,如果仅凭“吃什么补什么”或“含什么就害什么”的简单逻辑,那么日常饮食中检测出的许多潜在致癌物就会直接对人体造成确定性危害。然而,实际情况并非如此。 从成分含量和日常食用量来看,要达到引发癌症所需的剂量,显然需要一次性摄入极大量的物质,这在现实中并不常见。即使可能存在累积效应,考虑到剂量和时间的影响,以人类百来岁的寿命计算,也很难达到确切的致癌总量。此外,有些人容易产生结石,但他们的饮食结构与家人或周围的人并没有明显区别。为什么几乎相同的饮食结构和习惯,却会导致部分人体内生成“结石”呢?这大概是因为食物进入体内后,需要经历非常复杂的消化代谢过程,而这一过程与个体体质密切相关。 再比如,缺钙或蛋白质不足的人群通常可以通过喝牛奶、吃肉蛋类和鱼类来补充所需营养,但实际情况往往并非如此理想。有的人不需要特别补充这些营养也能达标。例如,雌激素水平和阳光照射对钙的吸收与合成的影响,显然比食物中是否含有足够的钙质更为重要。因此,在评估草药或食物对人体的影响时,我们需要综合考虑多种因素,而不能仅仅依赖简单的逻辑推断。

二、提取物:精准靶向的「医学利剑」

提取物的优势在于高效与标准化。以青蒿素为例,屠呦呦团队从黄花蒿中分离出的单体成分,对疟疾的治愈率高达 90% 以上。相比传统水煎青蒿,青蒿素直接作用于疟原虫的线粒体,快速阻断其能量代谢,这是全草药难以企及的精准打击。现代制药技术还能通过结构修饰优化提取物,如人参皂苷 Rh2,经半合成后抗肿瘤活性显著提升。【草药,从已知的功效之外,能发现新的治疗或其他有益的功效能力也是好的,但是不一定要发现了新的功效就“扑灭”既有的功效,或许它本身就是都存在的呢?】

此外,提取物能规避全草药的潜在风险。部分植物中含有有害成分,如马兜铃酸、吡咯里西啶生物碱,提纯可有效去除这些隐患;而慢性病患者需要长期用药时,提取物的剂量稳定性也更有利于疗效监测。

三、科学结合:让传统智慧与现代医学「双向奔赴」

全草药与提取物并非对立,而是互补关系。近年兴起的 「系统药理学」为两者结合提供了理论支持:通过网络分析,研究人员发现黄连中的黄连素(提取物)与其他成分协同作用,能同时调控多个糖尿病相关靶点,效果优于单独使用黄连素。

对于普通人,日常养生可选择 「全草药优先」,如用完整的玫瑰花、陈皮泡茶,既能享受植物整体的营养,又符合中医「药食同源」的理念;而针对特定疾病,提取物制剂可能更高效,例如失眠严重时选择褪黑素(植物提取)而非单一的酸枣仁。

健康从不是非此即彼的选择题。就像我们不会因全谷物营养丰富而拒绝精制碳水(如急救时的葡萄糖),在草药应用上,也应尊重自然造物的复杂性,同时善用现代科技的精准性。唯有将「整体观」与「成分思维」结合,才能真正解锁传统草药的健康密码。

延伸阅读:

咖啡是一种由上千种化学成分构成的复杂混合物,而爱它的人们主要感受到的是咖啡因吧

思考,是食物的形态决定了其功能,还是食物的成分起着关键作用呢?

关于营养成分,其实抛开剂量谈营养也差不多是“耍流氓”吧?

→内容中融入“AI”技术搜索功能,仅供学习借鉴。

健康管理支持:田平慧(营养微生态平衡、菌群检测,免疫检测、免疫细胞干预,体检后健康管理)